2022年,受疫情多点爆发、多轮冲击及房地产业市场低迷因素影响,全市民营经济下行压力较大,但在市委市政府的坚强领导下,在各级有关部门及广大民营经济从业者的共同努力下,全市民营经济稳字当头,困中求进,实现经济规模持续扩大,发展质量稳步提升。

一、2022年全市民营经济运行情况

(一)民营经济总量增速双双位于全省第一方阵

2022年,全市民营经济实现增加值1498.1亿元,总量排名全省第2;比上年增长4.1%,增速排名全省第3,快于全省(3%)1.1个百分点;占GDP比重为65.1%,占比高于全省(44.2%)20.9个百分点。13个县(市、区)中,新绛、闻喜、夏县、稷山、河津民营经济增加值快于全市平均水平,分别增长7.7%、7.2%、5%、4.8%和4.3%。

(二)工业经济引领增长,“二三一”产业结构愈加明显

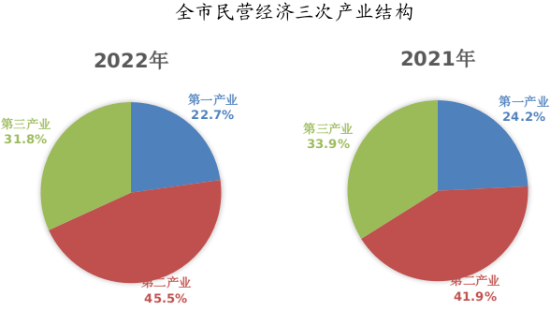

随着国家对民营经济发展支持力度的不断深入,民营经济已涉足国民经济的各个领域,形成了涵盖一二三产业的完整产业体系。2022年,全市民营工业增加值实现594.7亿元,同比增长8.3%,占民营经济增加值比重39.7%,对全市民营经济增长的贡献率62.9%,全市民营工业经济支撑作用显著,活力迸发。在全市民营经济创造的增加值中,第一产业实现增加值340.8亿元,第二产业实现增加值680.9亿元,第三产业实现增加值476.4亿元,民营经济三次产业结构比例为22.7:45.5:31.8,与2021年相比,第二产业提高3.6个百分点,第一、三产业分别下降1.5和2.1个百分点,民营经济三次产业“二三一”格局愈加明显。(如图)

(三)民营企业进出口总额表现良好

2022年全年,在内外环境复杂严峻的形势下,全市民营企业进出口总额恢复势头良好,增速位于全省首位。全市民营企业进出口总额实现60.6亿元,增长37.2%,占全部进出口总额的53.9%。13个县(市、区)中,9个县域民营企业进出口总额实现正增长,其中,平陆增长334.7%,闻喜增长106.4%,盐湖、绛县增速均快于全市。

(四)民营企业市场融资大幅增长

2022年,山西大禹生物股份有限公司成功登陆北京证券交易所,成为山西省2022年上市“第一股”,也是运城市第一家、山西省第二家在北交所上市企业,为全市民营企业在资本市场直接融资提供了借鉴,起到了示范引领作用;2家民营企业挂牌“新三板”,全省仅6家。从资本市场直接融资规模看,2022年,全市民营企业当年在资本市场直接融资同比增长994.4%,增速位于全省首位。13个县(市、区)中,平陆、芮城、稷山分别增长85.2%、59%、26.3%。我市资本市场支持民营企业融资成长的重要作用进一步发挥,融资环境不断好转。

(五)新发放民营经济类贷款占比实现上升

2022年,全市各类金融机构新发放民营经济类贷款占新发展企业类贷款比例为83.7%,占比居于全省首位,高于全省(45.3%)38.4个百分点。13个县(市、区)中,10个县域占比超过全市,其中,新绛县占比超过95%,达95.4%,永济、万荣、稷山、闻喜4县占比均达到90%以上,各县对民营经济信贷支持力度不断扩大,金融服务民营经济水平稳步提升。

(六)民间投资持续增长

2022年,全市民间投资531.8亿元,同比增长1.2%,增速高于全省(-2.4%)3.6个百分点,占全部固定资产投资比重68.1%。13个县(市、区)“八升五降”,新绛、闻喜、永济、芮城、夏县、河津、垣曲、稷山实现正增长,增速在2.7%-23.4%之间。

(七)民营企业转型发展质量提升

“专精特新”企业数量快速增长。2022年全市“专精特新”企业总量增长86.8%,13个县(市、区)中,河津、夏县、临猗、稷山、新绛、绛县6个县域全年“专精特新”企业数量实现倍增。每万人口发明专利拥有量稳步提高。2022年全市每万人口发明专利拥有量2.9件(2021年为2.5件),排名全省第3,低于全省平均水平(6.7件)3.8件,与第1名太原市(30.4件)相差27.5件。从分县情况看,永济市为10.9件,芮城县为4.2件,盐湖区与全市持平,其余县域低于全市平均水平。

(八)领军企业量质齐增

从全省发布的2022年山西省民营企业百强榜单来看,入围门槛逐年提高,营业收入由2021年的18.2亿元提高到2022年的27.1亿元。2022年全市入围企业17户,比2021年新增3户民企,入围数量居于全省第1位;山西建龙仍位于百强榜首。从全省发布的2022年山西省民营企业制造业30强榜单来看,全市共7家企业入围,入围数量居于全省第1位;从全省发布的2022年山西“链主”民营企业名单来看,全市银光华盛镁业、大运汽车、亚宝药业共3家民企入围(全省共9家),入围数量居于全省第1位。

二、需要关注的问题

(一)民营经济增加值增速低于GDP增速

2022年,全市民营经济较上年增长4.1%,低于GDP增速1.5个百分点,占GDP比重65.1%,低于上年2.6个百分点。分产业看,第一产业民营经济增速与全市第一产业增速基本持平;第二产业民营经济增速低于二产增速0.9个百分点,主要受民营建筑业低于全部建筑业增速4.3个百分点影响;第三产业民营经济增速低于三产增速3.5个百分点,主要原因一是对服务业贡献率较大的其他非营利性服务业(46.1%)和金融业(16.1%)中民营成分较少,二是民营经济占比较高的房地产业为负增长,批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业民营相关指标增速低于全部指标。

(二)民营经济税收负增长

2022年全市民营经济实现税收132.7亿元,下降12.6%,占全部税收收入比重74.5%。主要原因是受疫情冲击主要工业产品价格下降,以及大规模组合式税费支持政策落实等多重因素影响。从各县看,新绛、绛县、河津实现正增长。

(三)民营经济市场主体和“四上”企业数量增长落后全省平均水平

2022年,全市高度重视培育壮大市场主体,全市民营经济市场主体增长明显,但增速低于全省平均水平。截至2022年底,全市实有民营市场主体总量达47.58万户,增长20.3%,增速低于全省(26.5%)6.2个百分点。其中,企业11.75万户,增长26.4%,增速快于全省(16.7%)9.7个百分点;农民专业合作社1.50万户,增长4.4%,增速快于全省(3.1%)1.3个百分点;个体工商户34.33万户,增长18.8%,增速低于全省(31.3%)12.5个百分点。从分县看,我市13个县(市、区)增速均低于全省平均水平,个别县域低于全市。

民营“四上”企业数量增长率落后与全省平均水平。截至2022年12月末,全市民营“四上”企业总量达2160家,较2021年增长266家,增长14%,但低于全省平均水平(17.9%)3.9个百分点。分县看,有8个县域增速快于全市,其中稷山增速达20%以上,平陆、永济、河津增速在18%以上;其余5县域低于全市平均水平,增速在2.8%-13.7%之间。

(四)高新技术产业较弱

全市民营经济涉及行业较广,但受条件限制,仍主要集中在钢铁、炼焦、建筑、批发零售、交通运输等传统行业,涉及新基建、新兴服务业、高新技术产业等较少。从入围2022山西数字经济民营企业10强榜单看,全市无企业入围;从全市入围全省民企100强的17家企业看,半数以上企业从事钢铁、炼焦等传统行业,一定程度上说明全市民营经济在技术含量高、创新能力强的高端制造业等新兴行业比较缺乏,产业基础能力和产业链水平不高,缺乏竞争优势。

(五)民营服务业企业缺少领军企业

运城是服务业大市,民营服务业企业数量较多,但大多规模不够。2022年,全市服务业占GDP比重42.6%,位于三次产业之首,服务业总量位于全省第2位,服务业发展空间广袤,市场较大。从全市私营企业数量看,60%以上为服务业企业,但从2022年山西省民营企业100强榜单及服务业20强榜单来看,全市仅诺维兰一家服务业企业入围。服务业民营企业众多,缺乏龙头带动。

三、思考与建议

(一)锚定产业转型,注入创新动力

推动工业产型升级,围绕建链延链补链强链,全力开展“四大行动”,打造在全省领先的新兴产业聚集地。以民营龙头企业为引领,加大扶持培育力度,引导产业链上下游的中小企业向产业园区集中;把创新放在转型发展全局中的核心位置,构建创新生态体系,强化创新生态集聚区牵引作用,着力加强关键核心技术攻关,营造一流创新环境;不断深化升级数字政府建设,为推动高质量发展凝聚新动能。

(二)深化对外开放,增强区域联动

深化对外开放,对接“一带一路”,强化互联互通,发现新机遇,继续挖掘新的经济增长点。利用处于黄河金三角中心区位优势,引进设立快递物流转运中心、分拨中心,打造全国快递物流业发展示范城市。增强区域联动,主动衔接周边城市、山西中部城市群等,充分发挥主动性和创造性,各展其长、优势互补、竞相发展,促进区域间联动效应提高,全市经济高质量发展。

(三)优化民营服务业,推动融合发展

优化生产性服务业结构,加快数字化发展。一是依据现代先进制造业生产模式,强化信息数字技术对生产性服务发展方向的引领,重点发展生产通信、产品研发、现代物流、软件、电子商务、人力资源培训等细分行业,二是要促进生产性服务业与战略性新兴产业、先进制造业的深度融合。促进生活性服务业发展,提高人民生活水平。大力发展社区便民服务、商业服务网点全覆盖等生活性服务业,引入民间资本,有效扩大内需,努力提高群众生活水平。

(四)紧抓发展机遇,用好政策红利

当前,支持民营经济发展的政策举措密集出台,在融资、减税降费、破解难题方面给予民营企业和民营企业家大力支持;经济持续恢复向好,虽然面临复杂多变的经济形势,不稳定不确定因素增加,但经济长期向好的基本面不会改变;营商环境持续优化,公平公正的法治环境持续建设;民营企业拥有广阔前景,要紧抓发展机遇,用好政策红利,全面提升综合实力、竞争力,进一步激发民营经济发展活力,推动经济持续健康增长。

首 页

首 页 要闻动态

要闻动态 走进运城

走进运城 政务公开

政务公开 政务服务

政务服务 政民互动

政民互动